キセキだとか呼ばれるものはきっと、食器棚の上のほうに並べてある来客用の上等なグラスに、ほんの細かい埃が付着しているのを見つけた時のことだ。

そうだと思って注意深くなると、途端にグラスは輝きを増す。

しかし幾ばくかして忘れたような頃になって、ふと客人も無いのにふと曇りを見てしまう。

キセキだとか呼ばれるのはきっと、そんなふうなものだ。

朝が始まる。

乱視で見上げた月を満月と信じて勝手にうわずった心持ちになって永遠を誓ったまま眠った後の、堕落した朝が。

隣に眠っていたはずの仔猫が噛んだ指の痛みで目を覚ます。

朝は今日も一時間を切って始まる。

顔を洗って朝食の用意が整うと、月が透けて見えるほど眩しい正午になっている。

時々、眠る前に朝が来ても、私と彼の時間はほとんど交わらないのではないかと、ロマンチシズムを含んだ不安がよぎる。

それを悲しいと口にした瞬間に、恋は始まる。

思っているだけの間は、自覚していようがいまいが関係なく恋ではなく、

「 k a - n a - s h i - i 」

と発音して初めて、痛みとぬくもりと未知と羞恥の恋が始まる。

キセキのカケラを拾ったはいいが、どうもショウメイが暗すぎる。

はて。 こいつはなんだ?

バッグパックからノートを取り出す。

今までに拾ったキセキのデータがすっかり書き留めてある。

大きさ。カタチ。色。音。味。

材質も成分もきっちり書き留めてある。

さて。

こいつは確かにキセキのカケラだと思うんだが、どのデータとも噛み合わない。

新種らしい。

ペンライトを口にくわえ、ノートに初期データを書き込む。

ずいぶん小さくて、かなりイビツで、硬い。

真夏のイチゴをシロップにくぐらしたみたいにナンセンスな味だが、まぁ悪くはない。

指ではじくと硬質な高い音がするのに、地面に落とすとまるでナマリとゴムを混ぜたみたいな鈍感な音しかしない。

そして、色はよくわからない。

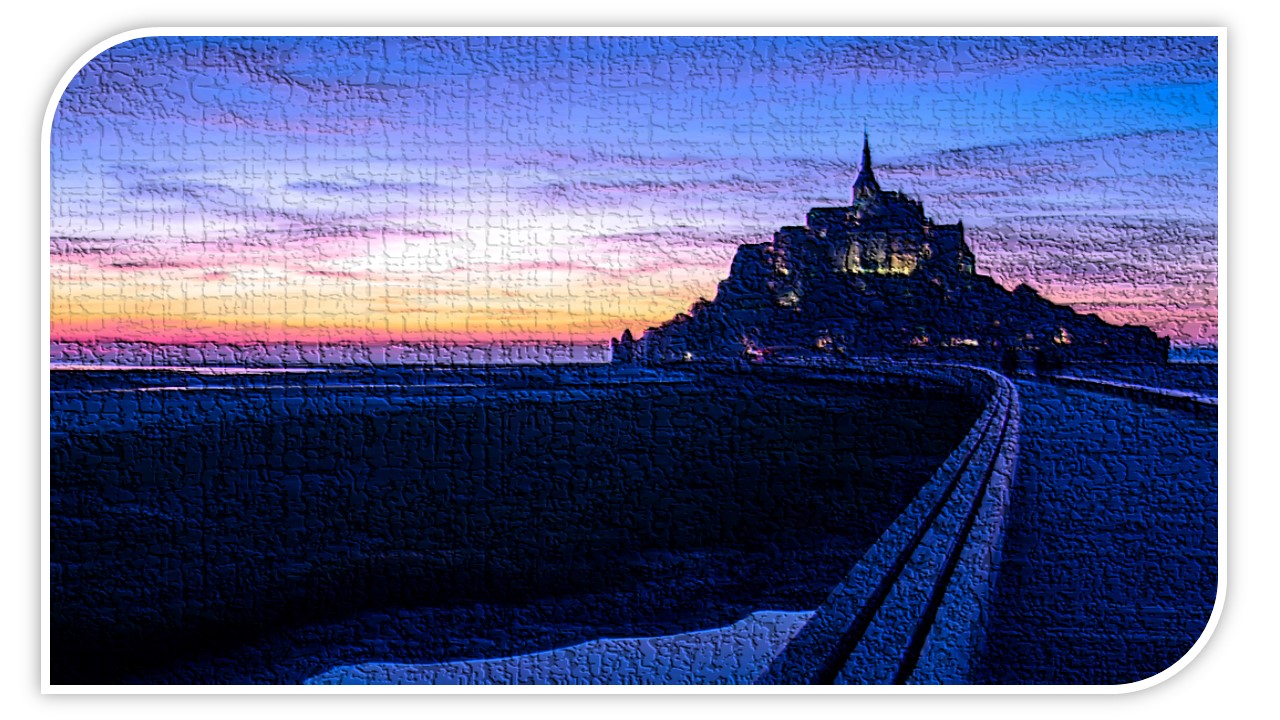

赤かと思えば黄色に見えるし、かと思えば水色に見える。

緑にも紫にも橙にも見えるし、青と呼ぶには青すぎる。

ツヤヤカに光沢を放つかと思うと、くすんだ屈折でヒカリを飲み込む。

はて。 確かにキセキのカケラだと思うんだが。

こいつはなんだ?

アオイロの机の三つの引き出しの中は、拾い集めたキセキでいっぱいだ。

キセキはカタチを変える

色も味も大きさも変わる。

砂粒くらいの味気ないキセキも、二カ月で心臓の大きさになって、カスミソウの花束の香りがし始めると、波の音のするキセキに変わっていた。

そしてソレは半年経って、白と黒を混ぜたグレーのまるで石ころになった。

アオイロの机の三つの引き出しには、ガラクタみたいになったキセキがたくさん詰め込まれている。

キセキはカタチを変える。

手触りも重さも変わる。

時も場所も構わず変化をするので、放っておくと、引き出しが開かなくなったりする。

しかし、どれだけ様々に変わり続けてきたとしても、いつの間にかパッタリとすべての変化をやめる時が来るようだ。

それがいつなのかはわからないし、キセキによって異なる。

それでも、どんなふうに変わろうと、キセキはキラキラしている。

石ころのようにくぐもった色になってもざらついても、キラキラしている。

それはどれもいつも変わらない。

キセキは決まって美しいのです。