「そのペディキュア見ればわかるよ。君って社会に背を向けてるよね」

キミがそんなことを言わないのを良いことに、ワタシの日常は速度を上げる。

向かう先は ”不安定” 。

『支えてくれなきゃ倒れるよ?』

平気で言える唇にグロスを塗るようになって、ワタシの現実はリアルな現実味を増した。

引っ越しとか遠距離とかケンカとか、リアリティを帯びた。

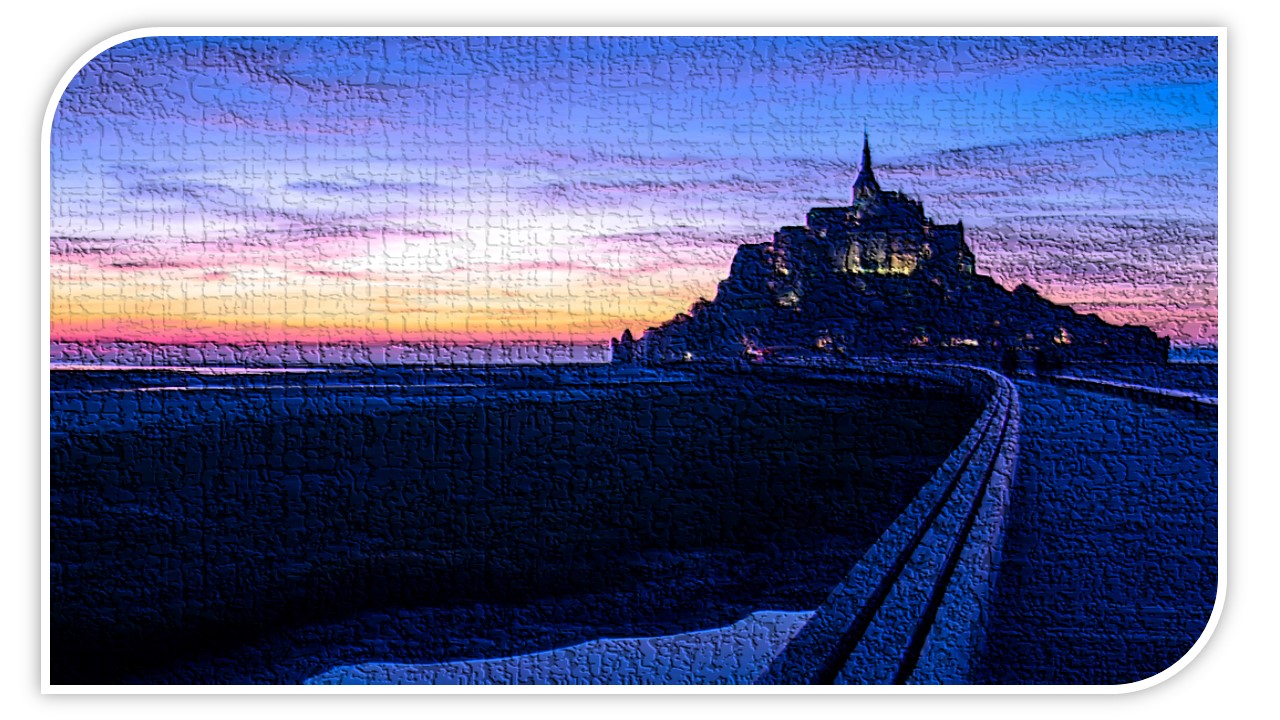

キミが話す未来予想図にキボウが溢れているのは、茶色を使っていないからだ。

平成生まれのキミのパレットは、ピンクやキミドリやオレンジばかりでそれは当然の若さだけれど、七つ年上のワタシは、スケッチブックをはみ出してまで茶色や藍色を塗り重ねなくちゃいけない時間を過ごしてしまった。

『ワタシがキミにあげられるのは、ユメかしら、ゲンジツかしら』

思わず口走りそうになって、左手で拳を作る。

なぜって、キミはまだユメとゲンジツを区別していないからだ。

社会が認めない異事に疑問を持って正当化できるほど、無垢だからだ。

ワタシも通っただろうに ”シラナイ” のは、オオゲサに言えばワタシがキミじゃないからで、具体的に言えばワタシがキミじゃないからだ。

さっき歩いたアスファルトをもう一度踏みしめると、聞いたことのない音がした。

ソレも新しいキセキの音だと、足の親指の痛みが言った。

休日の日曜は正しく過ごさなければいけない。

すると、眠るか眠らないかを決めかねた朝が、白い窓を開けてやってくる。

眠らなかった起き抜けの散歩はアルコールの下腹にアルコールを満たして、太陽はうなじを赤く焼いた。

長い散歩から持ち帰った重たい上着の代わりに、マブタは偽善的な愛嬌に軽くなっていた。

懐かしい恋心は夕焼けに焦がされて、燃えもせず、夜と同じ灰になって、残ったのは、変色した黄色い四つ葉一枚。

思い出と呼ぶには彩りすぎるノイズのせいで、その他のココロにキオクを送る。

『キセキは見えたかい?』

そう言ったのはピアスホールで、巻き毛の彼はソシラヌ顔をしていた。

もちろん何も知らないのだから、そういえばいつもの顔だった。

つまり本当の恋人はヴィヴィッド。

正しい行為の算段を立てながら、行動と衝動の交差点で青信号を待っていたヴィヴィッド。

もう金色の魔法が無くても、彼のグラスはいっぱいだった。

やわらかいのにカタイキスはやけにナマメカシイけれど、彼は、愛人のしっぽにきっと苛立つ。

それよりも、カナシミは生々しくて、キセキは黄色が点滅するくらいシニカル。

もう幾度かカタチを変えてきたキセキは、二度目のマクラに、一番高いハンドベルと危うさを見つけた。

ツンザクより舐める音に酔いながらも危うさを見たのは、ワタシの癖とアトヅケの悲観。

目覚めから一時間の酷いユウウツは、この新しいキセキの為の必要な演出。

そうでなければ、あの小さな落胆の為の必然だ。

日付通りの一日は二日目に、当然の眠気と安心感と小さな落胆とで終わる。

偶然でも、飾りでもフィクションでもロマンチックならいいと言ったところで、具現的な存在は変わろうとも、キセキには違いない。

約束の日時になって、ついに、コトバとココロの虚偽は実態を持った。

とうに跡形の無い、布でくるんだ秒針が未練たらしく刻んだ4,255秒。

始めから終わりまで数えても、人生の1%にも満たないキセキの時を、今度はどこに刻もうか考えながら、針を持つ右手が左耳の軟骨をまさぐった。

しかし左手は笑う。

取るに足らないってのはこのことさと嘲笑う。

約束をする重要性と併発する利害関係なら、血液を巡らせる仕組みと同じくらい明白で、きちんとわかっているはずだろうと笑う。

ワタシのある理論が正しければ、左手が卑屈であればあるほど、ワタシは正常だ。

背中の感触さえ消えれば、一切のほとんどをウソと認めてもキズにはならない。

ゆうらりくらり波打つような

ふうわりするり泡立つような

まだすがる霞か靄か靄は霧へ霧も雫へ . . . . .

さて、ぽたり

ひとつ落ちては

線香花火のパチパチ音鳴る朱色然り

すでに頭角を現した新たなキセキに、いみじくも傾き寄り添う。

日々はキセキに溢れ、キセキは日々に有る。

ーendー